Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und Krakau

In diesem Jahr war es wieder so weit: Die alle drei Jahre von der Courage-AG organisierte Gedenkstättenfahrt stand auf dem Programm. Begleitet von Herrn Ullrich und Herrn Mees machten sich 25 Schüler:innen des Andreas-Gymnasiums auf den Weg nach Krakau und Auschwitz.

Am Dienstagmorgen begann unsere mehrtägige Gedenkstättenfahrt mit der Busfahrt zum ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz I, dem sogenannten Stammlager. Vor Ort wurden wir herzlich von unserer Begleitperson Martha empfangen, die uns durch den gesamten Tag führte und uns mit ihrem Wissen, aber auch mit ihrer einfühlsamen Art begleitete. Bereits der erste Moment war sehr bewegend: Wir durchquerten einen Tunnel, in dem die Namen von in Auschwitz ermordeten Menschen verlesen wurden. Diese eindringliche Klanginstallation war für viele von uns der erste emotionale Wendepunkt – sie machte unmittelbar deutlich, dass es bei dieser Reise nicht um abstrakte Zahlen oder historische Fakten geht, sondern um Millionen einzelne Schicksale, um echte Menschen, deren Leben brutal ausgelöscht wurde.

Im Anschluss erhielten wir eine Einführung zur Struktur des Lagersystems Auschwitz, das aus drei Hauptlagern bestand: Auschwitz I (Stammlager), Auschwitz II-Birkenau (Vernichtungslager) und Auschwitz III-Monowitz (Arbeitslager). Die Dimensionen des gesamten Komplexes, in dem über eine Million Menschen ermordet wurden, waren für viele von uns kaum begreifbar. Dann durchquerten wir gemeinsam das berüchtigte Eingangstor mit der zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ – ein Moment, der Gänsehaut auslöste und die unfassbare Grausamkeit des Ortes spürbar machte.

Während der anschließenden rund vierstündigen Führung durch das Stammlager wurde uns eine Vielzahl historischer Informationen vermittelt. Wir erfuhren unter anderem, wie viele SS-Männer dort stationiert waren und wie erschreckend wenige von ihnen nach dem Krieg für ihre Taten strafrechtlich belangt wurden. Danach führten uns unsere Schritte in die verschiedenen Museumsgebäude, in denen persönliche Gegenstände der Opfer ausgestellt sind. Besonders einprägsam waren die Berge an Haaren, die man bei über 40.000 ermordeten Frauen abgeschnitten hatte. Koffer mit aufgemalten Namen, unzählige Paar Schuhe – darunter viele kleine Kinderschuhe – und persönliche Kleidungsstücke machten das Ausmaß der Verbrechen auf erschütternde Weise sichtbar.

Die Bilder von ausgemergelten Häftlingen, die zum Teil Monate nach der Befreiung aufgenommen wurden, wirkten entsetzlich: Menschen, die so stark unterernährt waren, dass sie nicht einmal mehr sitzen konnten. Ein weiteres bedrückendes Bild war jenes der Kinder, an denen grausame medizinische Experimente durch Josef Mengele durchgeführt wurden. Ihre Gesichter auf den Fotografien wirkten leer, verletzt, ihrer Kindheit beraubt.

Wir besichtigten anschließend Block 11, auch als Strafblock bekannt. Dort befanden sich Isolationszellen, Stehzellen und Folterräume, die zur Bestrafung und Quälung der Häftlinge dienten. Die Todeswand im Innenhof, an der Tausende von Gefangenen durch Genickschuss hingerichtet wurden, wirkte auf uns alle beklemmend. Auch die sogenannte „Schulterbrecher-Maschine“, bei der Häftlinge aufgehängt wurden, bis ihre Schultern rissen und sie arbeitsunfähig wurden, zeigt in aller Brutalität, wie entmenschlichend das System war: Wer nicht mehr arbeiten konnte, wurde erschossen.

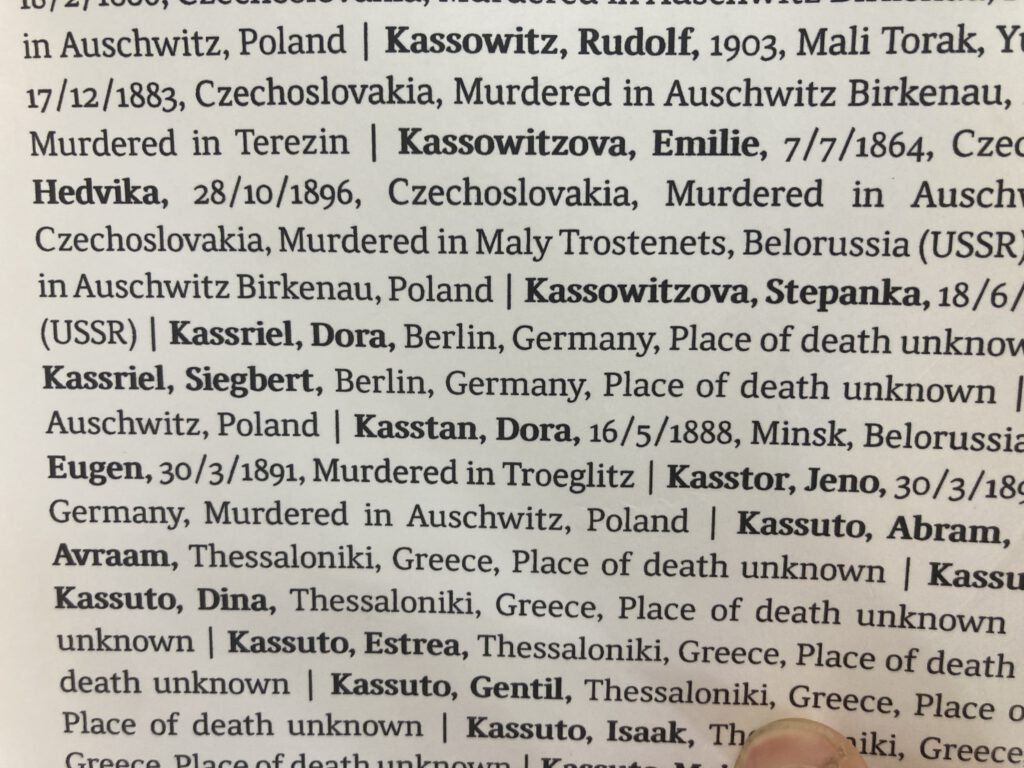

In einem weiteren Bereich des Museums widmeten wir uns dem jüdischen Leben vor dem Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche Exponate, Berichte von Zeitzeugen und Alltagsgegenstände vermittelten uns ein Bild vom reichen kulturellen und religiösen Leben der jüdischen Gemeinden, das durch den Holocaust nahezu vollständig ausgelöscht wurde. Besonders bewegend war das „Buch der Namen“, in dem die Namen von über vier Millionen ermordeten Menschen dokumentiert sind – ein stetig wachsendes Mahnmal gegen das Vergessen. In diesem Buch war unter anderem auch der Name von Siegbert Kasriel zu finden – einem ehemaligen Schüler des Andreas-Gymnasiums, für den die Courage AG im Jahr 2019 einen Stolperstein verlegt hatte.

Zum Abschluss des Tages besichtigten wir die Villa von Familie Höß, dem Lagerkommandanten, der dort mit seiner Familie lebte. Von der Villa aus war die Gaskammer sichtbar – ein unbegreiflicher Kontrast zwischen dem Alltagsleben einer Familie und der Nähe zum industriellen Massenmord. Martha erzählte uns die Geschichte der Höß-Familie, die aus heutiger Perspektive fassungslos macht. Zwischen der Villa und der Gaskammer stand zudem die Guillotine, mit der Herr Höß später selbst hingerichtet wurde – ein grausamer, aber auch symbolischer Ort.

Den Tag beendeten wir mit einer intensiven Reflexionsrunde. In geschütztem Rahmen konnten wir unsere Gedanken und Gefühle teilen, uns gegenseitig zuhören und versuchen, das Erlebte gemeinsam ein Stück weit zu verarbeiten. Am Abend fand ein gemeinsamer Spieleabend statt, der uns etwas Leichtigkeit zurückbrachte und als bewusste Ablenkung diente, um nach einem emotional so fordernden Tag wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Am Mittwochmorgen setzten wir unsere Reise mit einem Besuch des Vernichtungslagers Auschwitz II-Birkenau fort. Schon der Weg durch das sogenannte „Todes-Tor“ war sehr eindrucksvoll: Der Blick auf das riesige Gelände und die scheinbar endlosen Gleise, auf denen täglich Züge mit Deportierten ankamen, machte uns das Ausmaß der Verbrechen erneut schmerzlich bewusst.

Zunächst besichtigten wir die Bahngleise und gingen dann weiter zu den Quarantänebaracken, in denen Neuankömmlinge untergebracht wurden. Besonders eindrücklich war der Besuch einer Latrine, die heute noch stark riecht – ein Zeugnis der unmenschlichen hygienischen Bedingungen, unter denen die Häftlinge litten. Martha erklärte uns, dass sich bis zu 3.000 Menschen eine einzige Latrine teilen mussten – ein klares Zeichen für die völlige Entwertung menschlicher Würde.

Ein weiterer zentraler Ort war der Viehwaggon, der auf der Todesrampe ausgestellt ist. Mit solchen Waggons wurden die Menschen aus ganz Europa nach Birkenau deportiert – oft tagelang, eingepfercht ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne sanitäre Versorgung. Der Waggon symbolisiert nicht nur die Ankunft im Lager, sondern auch den Beginn des letzten Kapitels im Leben vieler Menschen.

Am Mahnmal gedachten wir gemeinsam der Opfer des Holocaust. Wir hielten inne, hörten Geschichten von Häftlingen und versuchten, uns zumindest ansatzweise in ihre Lage zu versetzen. Besonders bewegend war der Moment an der Ruine der Gaskammer III, in der während der NS-Zeit Tausende Menschen ermordet wurden. Heute ist sie zerstört, doch zwischen den Trümmern entdeckten wir einen Fuchs, der sich dort versteckte und vor unseren Augen gähnte – ein surreales Bild, das sich als stiller Kontrast zur Grausamkeit des Ortes tief in unser Gedächtnis eingebrannt hat.

Wir gingen weiter zur Ruine der Gaskammer IV, dann zum Bereich „Canada“, einem Lagerabschnitt, in dem die Habseligkeiten der Opfer sortiert wurden. Besonders wertvolle Gegenstände wurden von dort aus ins Deutsche Reich geschickt. Die schiere Masse an zurückgelassenem Eigentum lässt erahnen, wie viele Menschen hier ihr Leben verloren haben – und wie systematisch das NS-Regime selbst noch aus dem Leid Profit schlagen wollte.

Am Aschesee, in dem die verbrannten Überreste unzähliger Menschen verstreut wurden, wurde uns das endgültige Ausmaß der Vernichtung nochmals bewusst. Auch die Überreste der Krematorien besichtigten wir, ebenso wie symbolische Grabsteine, auf denen wir kleine Steine als Zeichen des Gedenkens niederlegten – eine jüdische Tradition, die Wertschätzung und bleibende Erinnerung ausdrückt.

Den Abschluss bildete der Besuch der Backsteinbaracken, in denen Frauen und Kinder untergebracht waren. Wir sahen eingeritzte Zeichen und Botschaften an den Wänden – stumme Zeugnisse von Menschen, die hier gefangen waren. Besonders bedrückend war der Besuch der Kinderbaracke: Die Vorstellung, dass so viele unschuldige Kinder unter diesen Bedingungen leben und sterben mussten, ist kaum in Worte zu fassen.

Auch diesen Tag schlossen wir mit einer ausführlichen Reflexion ab. In kleiner Runde sprachen wir über unsere Eindrücke, Gedanken und Emotionen. Viele von uns waren innerlich erschüttert, gleichzeitig aber auch dankbar für die Möglichkeit, diesen Ort besucht und erlebt zu haben.

Am Donnerstag begaben wir uns nach Krakau, wo wir uns erneut mit der Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere mit dem jüdischen Leben vor dem Holocaust, beschäftigten. Bei einem Rundgang durch das jüdische Viertel erhielten wir spannende Einblicke in das Leben der jüdischen Bevölkerung vor dem Zweiten Weltkrieg. Wir besuchten eine Synagoge von außen und das Jüdische Museum, das eindrucksvoll darstellt, wie lebendig und vielfältig das jüdische Leben einst in Krakau war – und wie radikal es durch die Schoah zerstört wurde.

Diese Gedenkstättenfahrt war für uns alle eine tiefgreifende, bewegende und oft verstörende Erfahrung. Die Orte, die wir besucht haben, lassen das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen greifbar werden – auf eine Weise, die kein Schulbuch und kein Film jemals vermitteln kann. Sie haben uns nicht nur historisches Wissen nähergebracht, sondern auch unsere Empathie und unser Verantwortungsbewusstsein gestärkt. Es war eine Reise gegen das Vergessen – und eine Mahnung für die Zukunft.

(Ida F., Nelly P., Lotte H., 10.1)